こちら名古屋では、きょう、梅雨明けが発表されました。

去年より2週間ほど早いようです。

公園にあった「ナワシログミ その2」をお届けします。

「グミ」は棘(グイ)のある木になる実「グイミ」が

転化しグミとなったそうです。

枝の先は、しばしば棘になります。

葉は互い違いに付き、長さ5~8センチ、

幅2~3.5センチ程の長楕円形です。

縁は不規則に波打ち、乾燥すると裏面に反り返ります。

葉は薄く、表面は深緑色で光沢があり、

側脈が明瞭で裏面からも良く目立ちます。

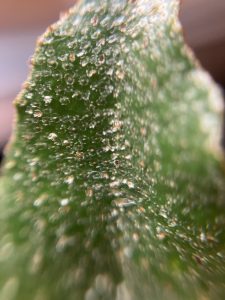

葉には鱗状毛があります↓

裏面は鱗状毛が密生しており銀白色で、

所々に褐色の鱗状毛があって、

褐色の点々となっています↓

花期は10~11月。

本州(伊豆半島以南)、四国、九州に分布します。

グミ科の植物です。

☆過去記事はこちら→ナワシログミ

★コメントを下さる方へ・・↓

表題をクリックするとコメント欄が現れますので、

そこからコメントして下さいm(_ _)m。

☆本日、mushifab更新しました。

「アカボシゴマダラの夏型」です。

こちらへもお立ち寄りいただけるとうれしいです(*^^*)。